DDAゼリーの特徴・狙いは?

いつも弊社HPをご覧いただきありがとうございます。

今更ではありますが、DDAでは2種類のオリジナルゼリーを展開しています。

・植物性タンパクゼリーEvo

・パウダーinゼリーEvo

それぞれの商品ページの方でも特徴の違いは記載しているので、ゼリーにも用途がある事はご認識いただいていると思いますが

「結局のところ何がどう違うの?」

「どのように与えるのがベストなの?」

と、ご質問をいただく事もあります。

そこで今回はDDAゼリーの特徴、使い方などもう少し掘り下げてご紹介しようと思います。

ユーザー様にとって新たな気づきや、再認識のお手伝いが出来れば幸いです。

結論

いきなりですが、結論です。

植物性タンパクゼリーEvo ⇒通常食用

パウダーinゼリーEvo ⇒交配・産卵時期用

基本的にはこの認識でご使用いただくのがベストです。

どちらも非常に純度の高い栄養価を持つゼリーとなりますが、それぞれに異なる栄養素が含まれており、用途が分かれます。

まずは、ゼリーを2種類に分けて製造するに至った経緯からご説明しましょう。

きっかけは1冊の書籍から

自然界でのクワガタ・カブトムシ成虫の主食を問われると、まず思い浮かぶのは樹液ではないでしょうか。

当然これは正しく、一部を除きほとんどのクワカブは、自然界では樹液から栄養を摂取して活動しています。

しかし、ある時期になるとこれまで摂取していた樹液に加えて、他の生物を捕食しようとする肉食の性質が確認されます。

ご存じの方も多いのではないでしょうか。

そう、産卵時期です。

その当時、ブリード熱に侵されクワカブ関連の書籍を(インターネットがそこまで普及していなかった時代なので)片っ端から読み漁っていたところ、ある1冊と出会いました。

その中の1ページに写真付きで解説されていた内容に衝撃を受けたのです。

“国産オオクワガタの♀成虫が産卵活動の為に♂成虫の腹を食い破っている・・・。”

ペアリング中に♂が♀を攻撃することはよくあるが、この場合は♀が♂を攻撃。

それに共食い行動は事故ではなく、産卵活動の為のタンパク源補給だと。

自身の経験からも大方の予想は出来ていた部分でしたが、その1冊に出会い学術的な理論から裏付けがされた出来事でした。

今でこそ飼育人口の増加、インターネット普及のおかげで容易に情報を得ることが出来ますが、当時は何をするにも手探りな部分がほとんど。

情報を得るにしても書籍や知人との意見交換程度の時代。

そこから実際に様々な状況で(多分、今では炎上必至と思われる)検証を行い、以下の確信を得ることが出来ました。

“交配・産卵時期には動物性タンパク質を摂取し、多産に必要な栄養を補給している”

”動物性タンパク質は♀成虫だけでなく、交配時期の♂成虫にも有効である”

“動物性タンパク質は親虫だけでなく、卵や子世代幼虫の強さにも影響している”

ただこの時点では、いちブリーダー。ゼリーの開発にはまだ至らず。

そこからは検証で得た知見や方法で多産・累代を繰り返していきます。

(ブリード歴20年以上の方はご存じでしょうが、当時は市場に“餌用〇〇〇”という今では倫理的に到底販売できない(笑)であろう商品もありましたね)

動物性タンパク質の効果は、メインでブリードを行っていた国産オオクワ以外にも様々なクワガタやカブトムシで確認されました。

当時、ブリード難易度が非常に高かったオオツヤクワガタ属(タランドゥス・レギウス)にも同様に産卵数の変化が確認されます。

そこから“動物性タンパク質はドルクス属だけでなく、他の種にも有効である”と確信を得ます。

ただし、ドルクス属以外の種に共通していたのが固形での動物性タンパク質摂取を嫌ったということ。

多種多様なクワガタ・カブトムシに安定して動物性タンパク質を摂取させるためには、液状や粉末状にしてゼリーに混ぜ込む必要があった。

この事から、現在のゼリーパウダープラスおよびDDAゼリーの着想を得ることになる。

2種類のゼリーを企画

時は流れ、これまでの経験則からDDAオリジナルゼリーのプロジェクトを旗揚げすることに。

製品開発にあたり、植物性タンパク質・動物性タンパク質とそれぞれ特性の異なるゼリー2種類の企画が必要となります。

前述のエピソードから、動物性タンパク質はクワカブの繁殖に重要な栄養素であることはお分かりになると思います。

では動物性タンパク質が潤沢なゼリーだけを与え続ければよいのか・・・?

答えはNO。

自然界のクワカブにとって基本的な主食が樹液であることは揺るがざる事実。植物性タンパク質が重要な栄養素であることは間違いない。

そもそも動物性タンパク質の方が優れていて、それのみ摂取していれば良いのなら樹液から栄養を摂取する必要が無い。

事実、植物性タンパク質に比べ消化吸収率の高い動物性タンパク質は、過度な栄養付与による健康寿命への影響も過去の検証時点で確認された。

それならば、ステージ別にその時々で必要な栄養をきちんと与えることで、その種本来の健康寿命を保てるのではないか?

人間に例えて簡単に言うと

“肉ばっかり食べずにちゃんと野菜も食べなさい”

ということ。

もう一つ、植物性タンパク質の開発に至った理由として

市場に出回っている昆虫用ゼリーを調べてみると、動物性タンパク質由来の物ばかりであったということ。

植物性タンパク質由来のゼリーが存在していないということが判明した。

(というか、当時そこまで考えてゼリーを企画していたメーカーがどれだけあったのだろうか・・・)

たしかに動物性タンパク質由来の物は嗜好性が高い。

嗜好性が高いという事は喰いつきが良い。

喰いつきが良いという事は売れやすい。

・・・それっていったい誰のため?

それならDDAは植物性・動物性のゼリーをそれぞれ作らなくてはいけない。

それもDDAらしい、とびきり高栄養価のゼリーを。

植物性タンパクゼリーEvo・パウダーinゼリーEvo誕生

DDAらしいゼリーの開発にはかなりのコストを費やしました。

国産で超高栄養価、そして植物性・動物性2パターンのレシピを開発し、内容成分をとことん追及。

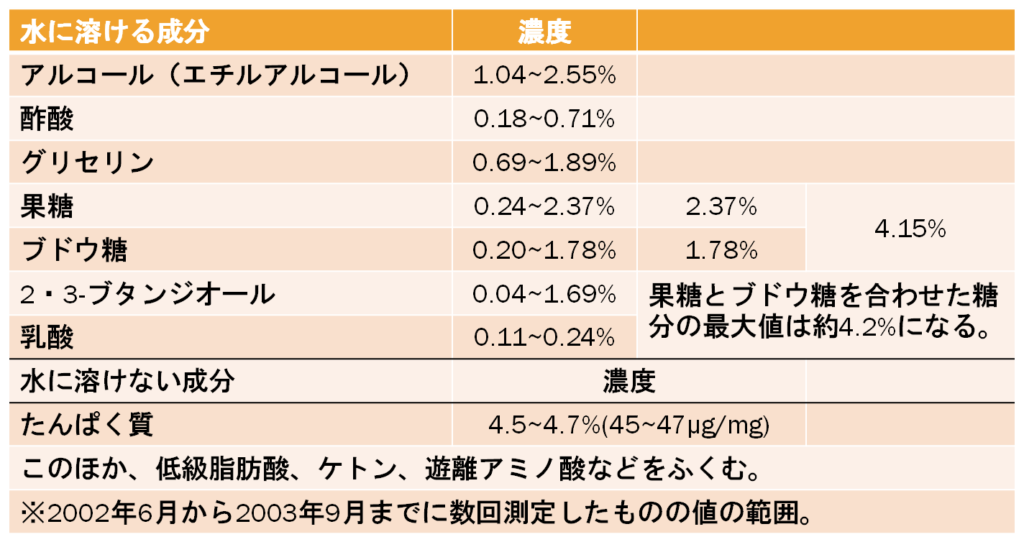

クヌギの樹液成分のバランスを基本に、有効と考えられる栄養素をとことん詰め込みます。

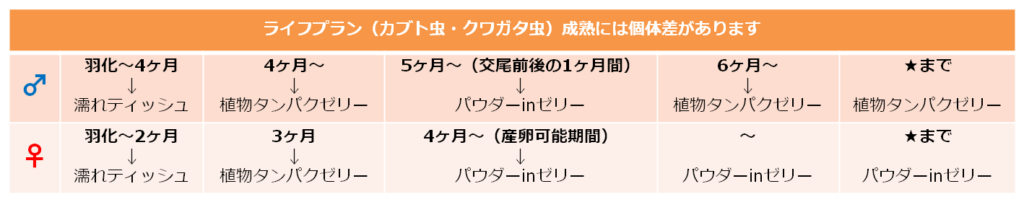

表:クヌギの樹液成分 画像をタップで拡大

画像をタップで拡大

さらには保存料・着色料の不使用、ゲル化剤の選定、食べ易いカップ形状etc…

次から次へと様々な問題・課題に直面します。

保存料を使わないため、鮮度・品質維持をするには少量生産で生産サイクルを早めないといけない。

ただ生産コスト(単価)を安くしたいのであれば、大量生産にすれば良い。

その代わり膨大な在庫を抱え、品質維持のために保存料を使用して消費期限※1を延ばさないといけない。

というか、自然由来の昆虫用食品を開発するにあたり、そもそも保存料など使うつもりは毛頭ない。

※1:商品ページに記載の通り、消費期限は14ヶ月となります。

着色料を使わないため、原材料に粘性(繋ぎ)が少なく、ゼリーと水が分離する離水問題が発生する。

(透明と色付きのプラケースで強度を比較すると分かりやすいですよね)

原材料の配合パターン、安全で理想の形に固まるゲル化剤の選定、水分濃度の調整で非常に難儀する。

でもね、保存料・着色料など余分なものが入る隙間があるなら、そこにまだまだ栄養を投入したいのです。

とびぬけた性能のゼリーを作るためには、余分なものなど入る余地は無いのです。

でないと理想とするDDAらしいゼリーにはならない。

納得のいくゼリーになるまでしつこく試作→テスト→試作→テスト→試作→テスト・・・

初期タイプの完成まで7年、現在の形に至るまでは10年以上かかってしまいました。

そして出来上がった2種類のDDAゼリー

植物性タンパクゼリーEvo

植物性タンパクゼリーEvo

植物性タンパク質(大豆由来)

パウダーinゼリーEvo

動物性タンパク質(乳由来)

まさしく”シンプル is ベスト”(笑)

カップフィルムはおろか、外包装までとことんシンプル。

側(がわ)にコスト掛けてもゼリーの性能は上がらないのでね。

無駄なコストはすべて排除して中身に投入ですよ。

狙いは正しかった?

膨大な実験、検証、試作、テストから生まれた2種類のDDAゼリー。

”ゼリーなんかどれも同じ”

”安いので充分”

”喰いつきが良いのが正義”

そんな常識を覆したくて開発し、今では多くのユーザー様にご愛顧いただいております。

おかげさまで数々の実績を積み重ねることも出来ました。

植物性タンパクゼリーEvo

・スマトラヒラタ♀ 4年8ヶ月の生存を記録

パウダーinゼリーEvo

・ウエストウッディ 1♀で幼虫162頭

・ヘラクレス 1♀で幼虫194頭

・スマトラヒラタ 1♀で幼虫101頭

DDAゼリーの性能体験をされた皆様、どうでしょう?

ゼリーの常識、ちゃんと覆っていただけたのでは?

これら以外にも喜びの声を多数いただき、嬉しい限りです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

DDAゼリーの特徴、用途や使い方、狙いなど。

長文乱文失礼いたしました・・・(笑)

最後にもう一度。

・植物性タンパクゼリーEvo ⇒通常食用

・パウダーinゼリーEvo ⇒交配・産卵時期用

基本的にはこの認識でご使用いただくのがベストです。

どちらも非常に純度の高い栄養価を持つゼリーですが、それぞれに異なる栄養素が含まれており、用途が分かれます。

自然の営みを重んじたうえで、それを人の手により突き詰めて出来たものがDDAゼリーです。

これからも皆様へハイクオリティな飼育体験の提供を目指していきます。

それではまた。